BARBONNET (BT)

( Ouvrage d'artillerie )

Secteur Fortifié

SFAM - SF Alpes-Maritimes

Sous Secteur

Sospel

Quartier

Braus

Maître d'ouvrage

MIL - CORF

Constructeur

Entreprises civiles

Année

1935

Commune

SOSPEL (06380)

Lieu-dit / Parcelle

Coordonnées

43.861965 - 7.434235

Validité information

Verifié

Niveau de réalisation en 1940

Construit

Etat actuel

Complet

Notes et informations

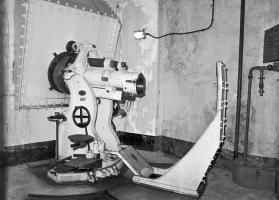

ARMEMENT, Artillerie

L'armement d'artillerie de l'ouvrage du Barbonnet est composé de 2 tubes de 75/29 sous casemate, 2 mortiers de 81 sous casemate auxquels ils convient de rajouter les 4 tubes de 155 sous tourelle de fort Suchet dépendant du PC de l'ouvrage.

ARMEMENT, Infanterie

L'armement d'infanterie de l'ouvrage du Barbonnet est composé de :

- 1 cloche LG (lance-grenades non installé)

- 2 cloches GFM type A

- 6 créneaux FM pour la défense rapprochée

- 1 cloche LG (lance-grenades non installé)

- 2 cloches GFM type A

- 6 créneaux FM pour la défense rapprochée

ARMEMENT, Observation

La cloche GFM A du B2 était équipée d'un périscope J2 (indicatif O 39). L'observation était complétée par un observatoire détaché sur le fort Suchet (O 42).

CONSTRUCTION, Cout

Le coût de construction de l'ouvrage s'élève à 10 851 000 Frs de l'époque

CONSTRUCTION, Description

L'ouvrage CORF du Barbonnet est composé d'un bloc d'entrée et d'un bloc d'artillerie. Il ne comporte aucun bloc d'infanterie.

Un bloc de flanquement au nord, un bloc d'infanterie au sud est ainsi qu'un bloc cuirassé (cloche GFM) étaient projetés mais ont été ajournés.

Un bloc de flanquement au nord, un bloc d'infanterie au sud est ainsi qu'un bloc cuirassé (cloche GFM) étaient projetés mais ont été ajournés.

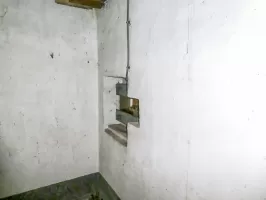

Les deux blocs construits peuvent être décrits de la façon suivante:

- Le bloc B1 est l'entrée de l'ouvrage. Il dispose d'une entrée pour les hommes et d'une entrée pour matériel débouchant dans un hall de déchargement. Les façades et abords sont défendus par:

* 3 créneaux pour FM 24/29, dont un sur la face Sud-Ouest orienté vers le col St Jean.

* 4 goulottes lance-grenades

* 1 cloche GFM type A

A noter l'existence de 3 créneaux FM de défense intérieure, un sur l'entrée Hommes, et les deux autres sur l'entrée Matériel/munitions.

- Le bloc B2, bloc d'artillerie flanquant à droite vers l'ouvrage de Castillon et Menton. Celui-ci abritait:

* les deux canons de 75 mm Mle 1929,

* les deux mortiers de 81 mm Mle 1932 (au sous-sol),

* 1 cloche GFM type A

* 1 cloche LG

* 3 créneaux pour FM de défense des abords et pentes du Barbonnet, dont 2 dans une petite chambre de tir d'infanterie à l'arrière du bloc.

* 5 goulottes lance-grenades

Le bloc disposait enfin d'une issue de secours défendue en fond de fossé, et d'un créneau optique orienté vers le CASTILLON.

Les locaux souterrains situés entre les deux blocs sont d'organisation classique, avec successivement la neutralisation, l'usine électrique et la cuisine, puis le casernement et les PC. La galerie s'achève au niveaux des magasins à munition M2 du bloc d'artillerie.

Il est à noter la présence d'un bloc observatoire bétonné sur les dessus de l'ouvrage à proximité de la tourelle Bayard, dénommé Pau.

- Le bloc B1 est l'entrée de l'ouvrage. Il dispose d'une entrée pour les hommes et d'une entrée pour matériel débouchant dans un hall de déchargement. Les façades et abords sont défendus par:

* 3 créneaux pour FM 24/29, dont un sur la face Sud-Ouest orienté vers le col St Jean.

* 4 goulottes lance-grenades

* 1 cloche GFM type A

A noter l'existence de 3 créneaux FM de défense intérieure, un sur l'entrée Hommes, et les deux autres sur l'entrée Matériel/munitions.

- Le bloc B2, bloc d'artillerie flanquant à droite vers l'ouvrage de Castillon et Menton. Celui-ci abritait:

* les deux canons de 75 mm Mle 1929,

* les deux mortiers de 81 mm Mle 1932 (au sous-sol),

* 1 cloche GFM type A

* 1 cloche LG

* 3 créneaux pour FM de défense des abords et pentes du Barbonnet, dont 2 dans une petite chambre de tir d'infanterie à l'arrière du bloc.

* 5 goulottes lance-grenades

Le bloc disposait enfin d'une issue de secours défendue en fond de fossé, et d'un créneau optique orienté vers le CASTILLON.

Les locaux souterrains situés entre les deux blocs sont d'organisation classique, avec successivement la neutralisation, l'usine électrique et la cuisine, puis le casernement et les PC. La galerie s'achève au niveaux des magasins à munition M2 du bloc d'artillerie.

Il est à noter la présence d'un bloc observatoire bétonné sur les dessus de l'ouvrage à proximité de la tourelle Bayard, dénommé Pau.

DENOMINATION, Indicatifs et n° d'abonné

Indicatif pour l'artillerie de la cloche GFM J2 du bloc 2 : O 39

Le numéro d'abonné de l'ouvrage du Barbonnet au réseau téléphonique de la fortification Maginot était E 275

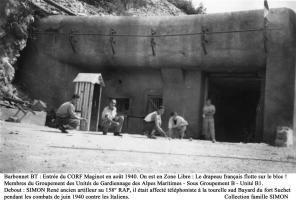

EFFECTIF, Commandement et/ou unité

Les équipages du fort du Suchet et de l'ouvrage du Barbonnet sont communs. Ils faisaientt partie de la 12° Batterie du 158° RAP recréé en Août 1939 à partir d'éléments d'active du 157° RAP et complété par les réservistes mobilisés. La défense d'infanterie de l'ouvrage était assurée par des personnels du 95° BAF

L'effectif de l'ouvrage du Barbonnet était de 12 officiers, 40 Sous-Officiers et 277 hommes (1)

Cdt de l'ouvrage : Cne Diné puis IMBAULT Jean (158° RAP) à partir du 12 nov 1939

Cdt de l'artillerie : Cne Imbault puis Maintignieux

Cdt de l'infanterie : Lt Charvet puis Gimello (oct 39)

Major d'ouvrage : Asp lion

Bloc 2:

Cdt artillerie 75 (iV 157° RAP) Lt Gilli

Cdt Mortiers : Lt Dalmas puis Asp Ravel le 18 mai

Il est à noter que compte tenu de sa position à la charnière de deux sous-secteurs, les moyens d'artillerie de l'ensemble du Barbonnet (Fort Suchet et ouvrage du Barbonnet) sont répartis entre le sous-secteur des Corniches, sous dépendance du IV/157°RAP, d’une part, et d’autre part le sous-secteur de Sospel, sous dépendance du I/158° RAP, pour les mortiers 81 et l'artillerie lourde des deux tourelles de Suchet .

Source(s) :

(1) Selon R et B CIMA,

A HOHNADEL, R SIMON

L'effectif de l'ouvrage du Barbonnet était de 12 officiers, 40 Sous-Officiers et 277 hommes (1)

Cdt de l'ouvrage : Cne Diné puis IMBAULT Jean (158° RAP) à partir du 12 nov 1939

Cdt de l'artillerie : Cne Imbault puis Maintignieux

Cdt de l'infanterie : Lt Charvet puis Gimello (oct 39)

Major d'ouvrage : Asp lion

Bloc 2:

Cdt artillerie 75 (iV 157° RAP) Lt Gilli

Cdt Mortiers : Lt Dalmas puis Asp Ravel le 18 mai

Il est à noter que compte tenu de sa position à la charnière de deux sous-secteurs, les moyens d'artillerie de l'ensemble du Barbonnet (Fort Suchet et ouvrage du Barbonnet) sont répartis entre le sous-secteur des Corniches, sous dépendance du IV/157°RAP, d’une part, et d’autre part le sous-secteur de Sospel, sous dépendance du I/158° RAP, pour les mortiers 81 et l'artillerie lourde des deux tourelles de Suchet .

Source(s) :

(1) Selon R et B CIMA,

A HOHNADEL, R SIMON

EQUIPEMENT, Divers

La cuisine est dotée d'une cuisinière Arthur Martin équipée de bruleurs au fuel.

EQUIPEMENT, Electrique

L'ouvrage est alimenté depuis le réseau haute tension civil par un transformateur extérieur situé à proximité de l'entrée. En cas de disparition du réseau civil, l'usine électrique de l'ouvrage prenait le relais.

Celle-ci est équipée de trois groupes électrogènes à moteur diesel de marque SMIM type 6 SR19 couplés à un alternateur délivrant 80 kVA, ainsi que d'un groupe électrogène CLM type 1PJ 65 destiné à assurer l’éclairage de l'usine et le gonflage des bouteilles d'air comprimé nécessaires pour le démarrage des groupes SMIM.

Après guerre, deux groupes SMIM ont été démontés pour ré-équiper l'ouvrage de l'AGAISEN (moteurs 571 et 630 avec leurs alternateurs). L'un d'entre eux a été remplacé par un moteur CLM entraînant une dynamo de 5 kW pour l'éclairage de secours de l'ouvrage. Le second groupe déplacé a été remplacé par un groupe prélevé à FLAUT.

Les deux moteurs présent sont donc les n° 574 (d'origine) et 555 (rapatrié de FLAUT)

Moteurs SMIM

- Moteurs diesel type 6 SR19 à 6 cylindres

- 150 CV à 600 t.mn-1

- démarrage par air comprimé

Alternateur

- 220V Triphasé

- 80 KW

- génératrice en bout d'arbre

Aérorefroidisseur Fouché

- Energie évacuée 940 KJ/h

- Débit hydraulique : 22,5 m3/h

- Débit aéraulique 22 500 m3/h

- Moteur 11KW

Les moteurs SMIM étaient alimentés en gasoil à partir de 4 cuves totalisant 69 200 litres. Ils disposaient aussi de 3 cuves d'eau de refroidissement totalisant 96 000 litres et d'une réserve d'huile de lubrification de 9 800 litres en deux cuves.

Après l'armistice, l'usine électrique de l'ouvrage a été utilisée pour assurer l'alimentation électrique d'une partie de la ville de Menton en utilisant la ligne électrique moyenne tension qui les reliait.

Celle-ci est équipée de trois groupes électrogènes à moteur diesel de marque SMIM type 6 SR19 couplés à un alternateur délivrant 80 kVA, ainsi que d'un groupe électrogène CLM type 1PJ 65 destiné à assurer l’éclairage de l'usine et le gonflage des bouteilles d'air comprimé nécessaires pour le démarrage des groupes SMIM.

Après guerre, deux groupes SMIM ont été démontés pour ré-équiper l'ouvrage de l'AGAISEN (moteurs 571 et 630 avec leurs alternateurs). L'un d'entre eux a été remplacé par un moteur CLM entraînant une dynamo de 5 kW pour l'éclairage de secours de l'ouvrage. Le second groupe déplacé a été remplacé par un groupe prélevé à FLAUT.

Les deux moteurs présent sont donc les n° 574 (d'origine) et 555 (rapatrié de FLAUT)

Moteurs SMIM

- Moteurs diesel type 6 SR19 à 6 cylindres

- 150 CV à 600 t.mn-1

- démarrage par air comprimé

Alternateur

- 220V Triphasé

- 80 KW

- génératrice en bout d'arbre

Aérorefroidisseur Fouché

- Energie évacuée 940 KJ/h

- Débit hydraulique : 22,5 m3/h

- Débit aéraulique 22 500 m3/h

- Moteur 11KW

Les moteurs SMIM étaient alimentés en gasoil à partir de 4 cuves totalisant 69 200 litres. Ils disposaient aussi de 3 cuves d'eau de refroidissement totalisant 96 000 litres et d'une réserve d'huile de lubrification de 9 800 litres en deux cuves.

Après l'armistice, l'usine électrique de l'ouvrage a été utilisée pour assurer l'alimentation électrique d'une partie de la ville de Menton en utilisant la ligne électrique moyenne tension qui les reliait.

Les moteurs d'origine de l'usine électrique portaient les numéros de série suivant:

1 - 571

2 - 574

3 - 630

Source(s) :

Liste des moteurs mai 1940 - Association Edelweiss

1 - 571

2 - 574

3 - 630

Source(s) :

Liste des moteurs mai 1940 - Association Edelweiss

Les moteurs actuels de l'usine électrique portent les numéros de série suivant :

1 - 574

2 - 555

Source(s) :

Lecture sur site

1 - 574

2 - 555

Source(s) :

Lecture sur site

EQUIPEMENT, Hydraulique

L'alimentation de l'ouvrage est assuré par le captage d'une source alimentée par la nappe phréatique du Mont Barbonnet.

Ce captage est situé en contrebas à une centaine de mètres de la route stratégique desservant l'ouvrage dans une grotte naturelle ou ont été construits des bassins déstinés à recueuilir l'eau.

L'accés à la grotte est muni d'une porte blindée munie d'un créneau pour FM.

L'eau est refoulée vers l'ouvrage par une pompe électrique et traitée par le procédé de carbo-chloration (1) avant d'être stockée dans les citernes de l'ouvrage.

1 - Voir le wiki pour plus d'explications sur ce procédé

Ce captage est situé en contrebas à une centaine de mètres de la route stratégique desservant l'ouvrage dans une grotte naturelle ou ont été construits des bassins déstinés à recueuilir l'eau.

L'accés à la grotte est muni d'une porte blindée munie d'un créneau pour FM.

L'eau est refoulée vers l'ouvrage par une pompe électrique et traitée par le procédé de carbo-chloration (1) avant d'être stockée dans les citernes de l'ouvrage.

1 - Voir le wiki pour plus d'explications sur ce procédé

Les citernes de l'ouvrage, situées en face du casernement, disposaient d'un stockage global de 97.000 litres, répartis en 4 cuves (3 x 23.000 + 1 x 28.000).

EQUIPEMENT, Transmissions

Le central principal de l'ouvrage du Barbonnet a une capacité de 80 abonnés. Il est composé de deux panneaux muraux pour 32 abonnés et d'un panneau pour 16 abonnés desservis par deux tables d'opérateur à 14 circuits. Se rajoutent à ces équipements les boitiers répartiteurs et boitiers de protection nécessaires.

L'ensemble est constitué de matériels type TM 32

L'ensemble est constitué de matériels type TM 32

EQUIPEMENT, Ventilation

L'ouvrage du Barbonnet est doté d'une salle de neutralisation des gaz de combat contenus dans l'air prélevé à l'extérieur et destiné à être insufflé dans l'ouvrage.

Elle est dotée de deux batteries de sept filtres et de deux ventilateurs 'gazé' de 11 CV.

En régime normal (en dehors des attaques par gaz), l'insufflation de l'air dans l'ouvrage est faite par un ventilateur 'normal' de 3CV

L'air est réchauffé par une batterie hydraulique alimentée par l'eau de refroidissement des moteurs de l'usine électrique de l'ouvrage. Le débit d'air neuf combiné à l'étanchéité de l'ouvrage permettait de maintenir une surpression à l'intérieur de ce dernier et d'éviter ainsi que des gaz pénètrent dans l'ouvrage par les créneaux et autres ouvertures donnant sur l'extérieur. Cette surpression permettait aussi de refouler les fumées et gaz issus du tir des armes vers l'extérieur.

La circulation de l'air dans l'ouvrage est assuré par les galeries, des ventilateurs auxiliaires assurent la pressurisation des locaux et l'extraction de l'air dans la cuisine et les latrines.

Elle est dotée de deux batteries de sept filtres et de deux ventilateurs 'gazé' de 11 CV.

En régime normal (en dehors des attaques par gaz), l'insufflation de l'air dans l'ouvrage est faite par un ventilateur 'normal' de 3CV

L'air est réchauffé par une batterie hydraulique alimentée par l'eau de refroidissement des moteurs de l'usine électrique de l'ouvrage. Le débit d'air neuf combiné à l'étanchéité de l'ouvrage permettait de maintenir une surpression à l'intérieur de ce dernier et d'éviter ainsi que des gaz pénètrent dans l'ouvrage par les créneaux et autres ouvertures donnant sur l'extérieur. Cette surpression permettait aussi de refouler les fumées et gaz issus du tir des armes vers l'extérieur.

La circulation de l'air dans l'ouvrage est assuré par les galeries, des ventilateurs auxiliaires assurent la pressurisation des locaux et l'extraction de l'air dans la cuisine et les latrines.

ETAT ACTUEL , Etat - utilisation actuelle

l'ouvrage est entretenu par l'association Edelweiss - Armée des Alpes qui gére aussi le fort Suchet.

HISTORIQUE, Chronologie

Le matin du 22 juin 1940 lors de l'attaque générale des Italiens entre Sospel et Menton, l'une des pièces de 75/29 a éclaté tuant deux artilleurs du 158e RAP, MM Boutigny et Lloret.

Les deux tourelles de fort Suchet ont pris la reléve et permi de contenir l'avancée des élements italiens infiltrés.

Les deux tourelles de fort Suchet ont pris la reléve et permi de contenir l'avancée des élements italiens infiltrés.

Le 20 mars 1940, l'ouvrage à un effectif de 383 hommes.

Du 11 au 25 juin, l'ouvrage tire 558 obus de 75, la majorité aux profit des avant-postes et des SES.

Source(s) :

Guide de la ligne Maginot des Ardennes au Rhin, dans les Alpes - HOHNADEL Alain - TRUTTMANN Michel Collection 39-45 Magazine, n° Hors série

HOHNADEL Alain - TRUTTMANN Michel - Heimdal - 1988 - ISBN : 978-2902171491 - 96 pages

page 90

Du 11 au 25 juin, l'ouvrage tire 558 obus de 75, la majorité aux profit des avant-postes et des SES.

Source(s) :

Guide de la ligne Maginot des Ardennes au Rhin, dans les Alpes - HOHNADEL Alain - TRUTTMANN Michel Collection 39-45 Magazine, n° Hors série

HOHNADEL Alain - TRUTTMANN Michel - Heimdal - 1988 - ISBN : 978-2902171491 - 96 pages

page 90

HISTORIQUE, Construction

La construction de l'ouvrage est décidée en 1930 par la CORF. Les plans initiaux de l'ouvrage prévoyaient une entrée, deux blocs d'artillerie Nord et Sud, un bloc d'infanterie Est, et un bloc pour cloche GFM isolé côté Ouest.

- Projet du 17 Octobre 1931 : 4 blocs sont encore prévus, avec une entrée, une casemate d'artillerie Sud, une casemate d'infanterie Est, et une liaison avec la tourelle Bayard du fort Suchet.

Le marché de construction du gros-œuvre de l'ouvrage est passé à la société BORIE de Paris le 28 Septembre 1931, pour un montant total de 3,5 MF. Ce même marché intègre la construction des ouvrages de SAINTE AGNES (7,5 MF) et CASTILLON (7,7 MF), de l'ouvrage intermédiaire de la COTE 902 (3,2 MF) et du petit ouvrage du VALLON de GORBIO (1,1 MF), ces deux derniers étant finalement ajournés. Ce même marché intègre la construction de l'abri du COL des BANQUETTES (1,1 MF) et l'observatoire CORF du MONT OURS (1,3 MF - ajourné).

Les travaux de l'ouvrage neuf débutent plus d'un an plus tard, en fin 1932, et vont se dérouler jusqu'en 1935 pour le gros œuvre.

Une série d'effondrements importants durant le percement de la galerie principale - plusieurs centaines de m3 de roc instable et fracturé - émaillent le chantier. Les dégâts et tassements dus à l'instabilité du terrain se propagent jusqu'au fort Suchet, entrainant des fissurations sérieuses de locaux près de l'entrée et de l'escarpe Sud-Ouest. La situation devient suffisamment grave pour qu'en Aout 1933 la conception d'un nouveau plan des locaux intérieurs soit réalisée pour permettre d'optimiser la ratio plein/vide des locaux et les éloigner de la zone considérée la plus fracturée au niveau du blockhaus intérieur de la galerie. A cette occasion, l'ITTF (Inspection Technique des Travaux de Fortification) recommande de maçonner et de bétonner les galeries souterraines dés percement pour assurer un meilleur soutènement. Ce nouveau plan de locaux est approuvé en septembre 1933, mais les choses ne s'arrangent pas pour autant. En fin d'année, suite à de fortes chutes d'eau des fissures évolutives apparaissent dans les locaux déjà revêtus de l'ouvrage, faisant craindre l'existence de cavités en cours d'affaissement entre le fort et l'ouvrage. Cette nouvelle alerte déclenche une visite technique approfondie des Col GAGLIO (membre de l'ITTF en charge de la 15° Région Militaire), ANDRE (Directeur des Travaux de Fortification de Nice) et du CB RICCI (Chef du Génie de Nice) en Janvier 1934. L'idée de percer un puits d'exploration à partir du fort pour rechercher les cavités et les combler est envisagée mais repoussée car dangereuse et aléatoire.

En Février 1934, devant l'étendue des problèmes de terrain seuls l'entrée et le bloc d'artillerie Sud sont maintenus. La construction du puits et du M2 reliés à la tourelle de 155mm Sud du fort est jugée trop aléatoire et abandonnée.

En Avril 1934, les responsables du chantier rapportent une lente stabilisation des fissurations dans l'ouvrage. L'ITTF demande en conséquence qu'on se limite à un simple suivi de la stabilisation et une réfection des maçonneries endommagées du fort quand celle-ci sera confirmée.

Dans les années 50, le 3e moteur de l'usine a été démonté pour être transféré et remonté à l'ouvrage d'AGAISEN dans le cadre de sa remise en état.

Source(s) :

SHD - Carton 2V246

- Projet du 17 Octobre 1931 : 4 blocs sont encore prévus, avec une entrée, une casemate d'artillerie Sud, une casemate d'infanterie Est, et une liaison avec la tourelle Bayard du fort Suchet.

Le marché de construction du gros-œuvre de l'ouvrage est passé à la société BORIE de Paris le 28 Septembre 1931, pour un montant total de 3,5 MF. Ce même marché intègre la construction des ouvrages de SAINTE AGNES (7,5 MF) et CASTILLON (7,7 MF), de l'ouvrage intermédiaire de la COTE 902 (3,2 MF) et du petit ouvrage du VALLON de GORBIO (1,1 MF), ces deux derniers étant finalement ajournés. Ce même marché intègre la construction de l'abri du COL des BANQUETTES (1,1 MF) et l'observatoire CORF du MONT OURS (1,3 MF - ajourné).

Les travaux de l'ouvrage neuf débutent plus d'un an plus tard, en fin 1932, et vont se dérouler jusqu'en 1935 pour le gros œuvre.

Une série d'effondrements importants durant le percement de la galerie principale - plusieurs centaines de m3 de roc instable et fracturé - émaillent le chantier. Les dégâts et tassements dus à l'instabilité du terrain se propagent jusqu'au fort Suchet, entrainant des fissurations sérieuses de locaux près de l'entrée et de l'escarpe Sud-Ouest. La situation devient suffisamment grave pour qu'en Aout 1933 la conception d'un nouveau plan des locaux intérieurs soit réalisée pour permettre d'optimiser la ratio plein/vide des locaux et les éloigner de la zone considérée la plus fracturée au niveau du blockhaus intérieur de la galerie. A cette occasion, l'ITTF (Inspection Technique des Travaux de Fortification) recommande de maçonner et de bétonner les galeries souterraines dés percement pour assurer un meilleur soutènement. Ce nouveau plan de locaux est approuvé en septembre 1933, mais les choses ne s'arrangent pas pour autant. En fin d'année, suite à de fortes chutes d'eau des fissures évolutives apparaissent dans les locaux déjà revêtus de l'ouvrage, faisant craindre l'existence de cavités en cours d'affaissement entre le fort et l'ouvrage. Cette nouvelle alerte déclenche une visite technique approfondie des Col GAGLIO (membre de l'ITTF en charge de la 15° Région Militaire), ANDRE (Directeur des Travaux de Fortification de Nice) et du CB RICCI (Chef du Génie de Nice) en Janvier 1934. L'idée de percer un puits d'exploration à partir du fort pour rechercher les cavités et les combler est envisagée mais repoussée car dangereuse et aléatoire.

En Février 1934, devant l'étendue des problèmes de terrain seuls l'entrée et le bloc d'artillerie Sud sont maintenus. La construction du puits et du M2 reliés à la tourelle de 155mm Sud du fort est jugée trop aléatoire et abandonnée.

En Avril 1934, les responsables du chantier rapportent une lente stabilisation des fissurations dans l'ouvrage. L'ITTF demande en conséquence qu'on se limite à un simple suivi de la stabilisation et une réfection des maçonneries endommagées du fort quand celle-ci sera confirmée.

Dans les années 50, le 3e moteur de l'usine a été démonté pour être transféré et remonté à l'ouvrage d'AGAISEN dans le cadre de sa remise en état.

Source(s) :

SHD - Carton 2V246

En mars 1935, il est constaté que le creusement des galeries de l'ouvrage a causé des fissures importantes dans l'ancien fort situé juste au-dessus

Source(s) :

La ligne Maginot, ce qu'elle était, ce qu'il en reste (page 25)

Mary Jean Yves

Sercap 1980

Source(s) :

La ligne Maginot, ce qu'elle était, ce qu'il en reste (page 25)

Mary Jean Yves

Sercap 1980

Fils de discussion

![]() Erreurs de datation de plusieurs documents photos.

Erreurs de datation de plusieurs documents photos.![]() 2 messages, le dernier est de jolasjm le 12/06/2020

2 messages, le dernier est de jolasjm le 12/06/2020

Page n° 10141 mise à jour le 12/12/2021 -

© wikimaginot.eu 2020 / 2025

La visite de ces constructions peut se réveler dangereuse, Mise en garde

Cette page peut receler des erreurs, des inexactitudes ou être incomplète.

Nous vous invitons à nous aider à l'améliorer en y participant.

Pour cela rien de plus simple: il vous suffit de cliquer sur Nous contacter au bas de cette page

pour nous faire part de vos commentaires, suggestions, corrections ou informations et nous transmettre vos photos et documents.

Merci d'avance, la communauté wikimaginot.eu

Cette page peut receler des erreurs, des inexactitudes ou être incomplète.

Nous vous invitons à nous aider à l'améliorer en y participant.

Pour cela rien de plus simple: il vous suffit de cliquer sur Nous contacter au bas de cette page

pour nous faire part de vos commentaires, suggestions, corrections ou informations et nous transmettre vos photos et documents.

Merci d'avance, la communauté wikimaginot.eu