SERVEUR DE TEST

Cloche Guetteur-Fusilier Mitrailleur type A (modéle 1929)

(GFM A)

Les cloches GFM (Guetteur-Fusilier Mitrailleur) modèle 1929 type A sont des cuirassements équipant ouvrages et casemates CORF utilisés pour le guet et la défense rapprochée des blocs. Dans un deuxième temps, certaines de ces cloches ont été spécialisées dans le support à l'observation d'artillerie.

Description

La cloche GFM de type A est un cuirassement en acier d'une épaisseur de muraille de 200 ou 300 mm selon le cas et présentant un diamètre intérieur de 1,20 mètre.

Elle se compose de trois parties distinctes et complémentaires :

la cloche proprement dite

son cuvelage de support

les accessoires et mécanismes d'équipement intérieur incluant le plancher mobile et les éléments de créneau

La cloche proprement dite

Elle est déclinée en 4 modèles selon la protection des blocs qu'elle équipe ou la configuration de créneaux spéciaux :Petit modèle (PM)

Pour protection n° 1 et n° 2: hauteur 1,7 m, épaisseur : muraille 200mm au droit des créneaux et ciel de 150mm, poids 10,5 T (cloche seule). Elle s'installe dans un puits de génie civil de 1,85 m de diamètre.

Ce qui diffère le n°1 du n°2 est la longueur de virole (voir plus loin).Petit modèle allongé (PMA)

Protection 1 ou 2 et présence d'au moins un créneau spécial ou A et B: hauteur 2,6 m, épaisseur : muraille 200mm au droit des créneaux et ciel 150mm, poids 17 T (cloche seule). La partie basse encastrée de la cloche allongée est évasée et fait 165mm d'épaisseur. Ce type de cloche s'impose si il y a présence au minimum d'un créneau spécial. Le diamètre de puits de génie civil pour la cloche PMA est de 1,95 m.Grand modèle (GM)(

Protection 3 ou 4 : hauteur 2,7 m, épaisseur : muraille 300mm et ciel 250mm, poids 26 T (cloche seule). L'épaisseur de la partie basse encastrée de la cloche fait 205mm. Elle s'installe dans un puits de génie civil de 2,05 m de diamètre.Grand modèle en deux parties (GM2)

Réservée à la protection 3 : hauteur 3,17 m dont 2,15 m, pour la partie haute et 1,07 m pour la partie basse dont 5 cm d'encastrement entre parties, épaisseur : muraille 250mm au droit des créneaux et ciel 200mm, donc légèrement inférieure à la GM standard. Poids 22 T (cloche seule, en deux fardeaux de 17 T et 5 T).

Cette cloche est prévue pour le Sud-Est et sera développée plus tardivement que les trois modèles de base, au printemps 1931. Elle se justifie par les contraintes de transport en haute montagne. Compte tenu de son emploi en ouvrage de haute altitude et de sa hauteur virole comprise moins importante, elle est uniquement utilisable dans des blocs en protection n°3. La partie basse de la cloche sert en même temps de virole renforcée, dont les caractéristiques sont d'ailleurs proches.

A ces poids "nus" se rajoutent de 2 à 4 T selon les cas de virole et de matériels dives (plancher mobile et contrepoids, guides muraux, équipements de cloche et de créneaux, etc). L'intérieur des cloches n'est pas équipé d'un doublage en acier car au moment de leur conception, il était considéré que l'effet Hopkinson sur le métal était inexistant avec les aciers modernes. Les essais de résistance au feu effectués à Bourges avaient confirmé cette hypothèse, ne montrant qu'un déchirement du métal sans projection de ménisque, mais de simples échardes en cas de déchirement. Ce point d'économie sera néanmoins revu et changé pour les cloches GFM type B et les tourelles.

Elle est dotée de trois à cinq créneaux en fonction des missions qui lui sont dévolues, et dans certains cas ces créneaux sont décalés afin de s'adapter au terrain avoisinant.

Cloches grand modèle en deux parties (Restefond)

Cloches grand modèle en deux parties (Restefond)La manutention de ces cloches est effectuée par élingage en utilisant des oreilles moulées avec la cloche ou des anneaux vissés dans le corps de cloche.

Les cloches GM, GM2 et PMA ont quatre oreilles dont les deux en position basse sont noyées dans le béton après mise en place. Les cloches PM ont juste deux anneaux vissés et perdus après garnissage du puits.

Ainsi, les cloches PM se distinguent facilement de l'extérieur : elles n'ont pas d'oreilles visibles.

Les cuvelages

Ces cloches viennent s'emboiter dans trois types possibles de cuvelages d'assise en acier, dépendant de l'épaisseur de béton (degré de protection) et des créneaux employés : les cuvelages ordinaires, allongés ou renforcés. Ces cuvelages ont essentiellement une utilité de protection de l'assise de la cloche en cas de pénétration et d'explosion d'obus à proximité dans la dalle. Ils empêchent le déchaussage de la cloche ou l'effondrements de gravats dans le puits de cloche ce qui interdirait la redescente du plancher mobile, voire tout simplement l'accès.

Outre le renforcement partiel de la partie médiane du puits de cloche, ils accomplissent en fin de compte le même rôle que les tôles de plafond et de mur des casemates : empêcher l'effet Hopkinson du béton.

Le cuvelage ordinaire fait 600 mm de haut (dont 80 mm d'encastrement de la cloche, soit 520 mm de hauteur nette). La tôle de la virole de protection fait 30 mm d'épaisseur, raidie par deux cornières circulaires en extrémité, la supérieure servant à l'encastrement de la cloche et l'inférieure servant de support sur la margelle béton. Son poids est de 850 kg.

Le cuvelage allongé fait 1200 mm de haut (toujours avec 80 mm d'encastrement de cloche). Outre les deux cornières d'extrémité, un renforcement intermédiaire est prévu à mi-hauteur par un cerclage profilé en U. Ce cuvelage allongé s'utilise avec la cloche petit modèle et permet le passage de la protection n°1 à la protection n°2, ou par exemple avec la cloche PMAllongée avec créneaux spéciaux ou A/B dans des blocs de faible protection. Son poids est de 1610 kg.

Ces deux cuvelages sont faits en acier laminé-soudé.

Le cuvelage renforcé fait 1000 mm de haut (dont 80 mm d'encastrement de cloche, qu'il surélève donc de 920 mm). Il est réalisé en acier moulé. Son épaisseur est de 150 mm en partie haute et 80 mm en partie basse et son poids de 3,5 tonnes.

Son utilisation se justifie en cas d'utilisation de cloche grand modèle sur des blocs à forte protection n° 4 ou 3 avec plusieurs créneaux spéciaux/A/B. Ces types de créneaux imposent des pentes de collerette puis de béton de dalle importantes diminuant d'autant la protection latérale du puits de cloche. Dans le cas de ces forts degrés de protection, un simple cuvelage de 30 mm d'épaisseur n'apporte plus la protection suffisante : ils sont alors remplacés par ces cuvelages renforcés.

Le cuvelage quelque soit son type est fixé à la cloche par un jeu de 8 vis de fort diamètre. Il est percé d'une ouverture au droit de la position de l'échelle d'accès permettant l'insertion d'un tuyau de ventilation de la cloche. Cette ventilation ne sera jamais complètement installée. La cloche et son cuvelage doivent reposer sur la margelle en béton ou sur un mur de refend du gros-œuvre sur au moins la moitié de son périmètre.

L'équipement intérieur

On distingue là ce qui fait partie de la fourniture de la cloche, à savoir les équipements de créneaux, le mécanisme d'ensemble du plancher mobile et l'équipement fixe intérieur.

Les créneaux

Les cloches GFM peuvent être dotées de trois types principaux de créneaux qui se différencient par l'angle de tir et d'observation permis en site (l'angle de tir en direction est toujours le même, à savoir un peu plus de 72° par créneau pour permettre un recouvrement) :

Créneau normal (ou N) : tir de +/- 30% de site, soit +16,7° / -16,7°

Créneau spécial (ou S) : tir de +30%/-50% de site, soit +16,7° / -26,6° , appliqué aux terrains en pente. Dans ce cas le créneau est percé 10 cm plus bas qu'un créneau normal, pour donner du champ vertical à la crosse du FM. La présence d'au moins un créneau spécial dans la cloche interdit l'utilisation d'une cloche petit modèle simple. A noter que si le tir est limité à -50% (-26,6°), ce type de créneau permet l'observation jusqu'à -70% (-35°).

Créneau exceptionnel (ou E) : +50%/-30%, soit +26,6° / -16,7°. Le créneau est percé à la même hauteur relative que le créneau N, mais sa forme en partie haute est différente sur les cloches GFM GM. Pour le tir vers le haut, il faut retourner le cylindre mobile en sens inversé.

L'équipement des créneaux comporte un cadre fixe en acier qui prend place dans le créneau. Ce cadre reçoit un cylindre porteur à tourillons verticaux permettant l'orientation gauche-droite autour d'un axe vertical. C'est ce cylindre porteur qui reçoit l'épiscope, ou la rotule de support de FM, dont les tourillons horizontaux viennent se placer dans les logements du cylindre.

Comme on peut le voir sur le plan ci-dessus, ces logements de tourillons pour rotule FM ne sont pas dans l'axe horizontal médian du cylindre, mais décalés de 12,5 mm vers le haut, et la fenêtre pour la rotule est légèrement décalée de 7,5 mm à gauche de l'axe vertical. Cette position d'utilisation normale haute/gauche permet de couvrir les angles de vision ou de tir en créneaux "normaux" et "spéciaux". Pour le tir aux forts angles en créneaux "exceptionnels", le cylindre est retourné en position inversée pour mettre les logements de l'axe horizontal de la rotule de FM ou de l'épiscope en position basse, autorisant un angle vers le haut supérieur.

Selon l'angle de tir recherché et le type de créneau employé, le cylindre est donc soit utilisé dans un sens, soit dans le sens inverse.

A ces créneaux standards se rajoutent, à la demande des Directions des Alpes fin 1931, trois autres types de créneaux moins fréquents (type A, B et C) à angle de site minimal ou maximal plus important (31 à 35°) uniquement applicables en configuration de pente raide aux cloches grand modèle ou petit modèle allongé. La demande initiale des alpins était de pouvoir tirer à +/- 70% par simple modification des créneaux S et E déjà fabriqués, mais le Service des Matériels de la Fortification (SMF) ne fut pas à même de répondre à cette demande trop ambitieuse pour des cloches déjà réalisées ou en cours de production. En Mars 1932 les créneaux suivants sont donc ajoutés au catalogue :

Créneau A : tir de +30%/-64,5% en site, soit +16,7° / - 32,8°. Il s'agit en réalité d'un créneau de type S au profil légèrement modifié pour le tir à angle négatif plus important. Comme pour le S, ce créneau n'est compatible qu'avec la cloche GFM PM allongée ou la GFM GM. Dans le cas de la cloche GFM GM, le créneau A est d'ailleurs strictement identique au créneau S. Accessoirement ces créneaux permettent aussi l'observation à -70%, soit -35°.

Créneau B : tir de +30%/-70% en site, soit +16,7° / - 35°. Ce créneau est n'est pas réalisable par modification d'une cloche déjà coulée et usinée - même avec des créneaux S. Il nécessitait une commande spéciale.

Créneau C : tir de +61%/-30% en site, soit +31° / -16,7°. Comme pour le créneau type A, il s'agit en fait d'un créneau type "Exceptionnel" modifié en partie haute.

La règle imposée par la CORF est d'équiper les cloches de trois créneaux au maximum pour minimiser l'affaiblissement du cuirassement. Comme souvent, cette règle se verra entachée d'exceptions (mise de 4 ou 5 créneaux) pour pallier les manques de couverture périphérique constatés lors des études de détail des blocs.

Les créneaux sont conventionnellement numérotés et listés dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de gauche à droite vu de l'intérieur.

Ainsi dans les commandes ou dans les recensements chaque cloche était définie sans ambiguïté par les deux informations de type et de définition des créneaux, par exemple : "GFM type A grand modèle, créneaux N-N-S", ou "PM allongée, créneau N-2S-A-N".

Si le concept apparait relativement standard, la multitudes des options disponibles pour couvrir la totalité des situations imaginées par les ingénieurs militaires rend la chose particulièrement complexe. Les développements des cuirassements nouveaux-fronts ultérieurs essaieront d'apporter une forme de simplification à tout cela.

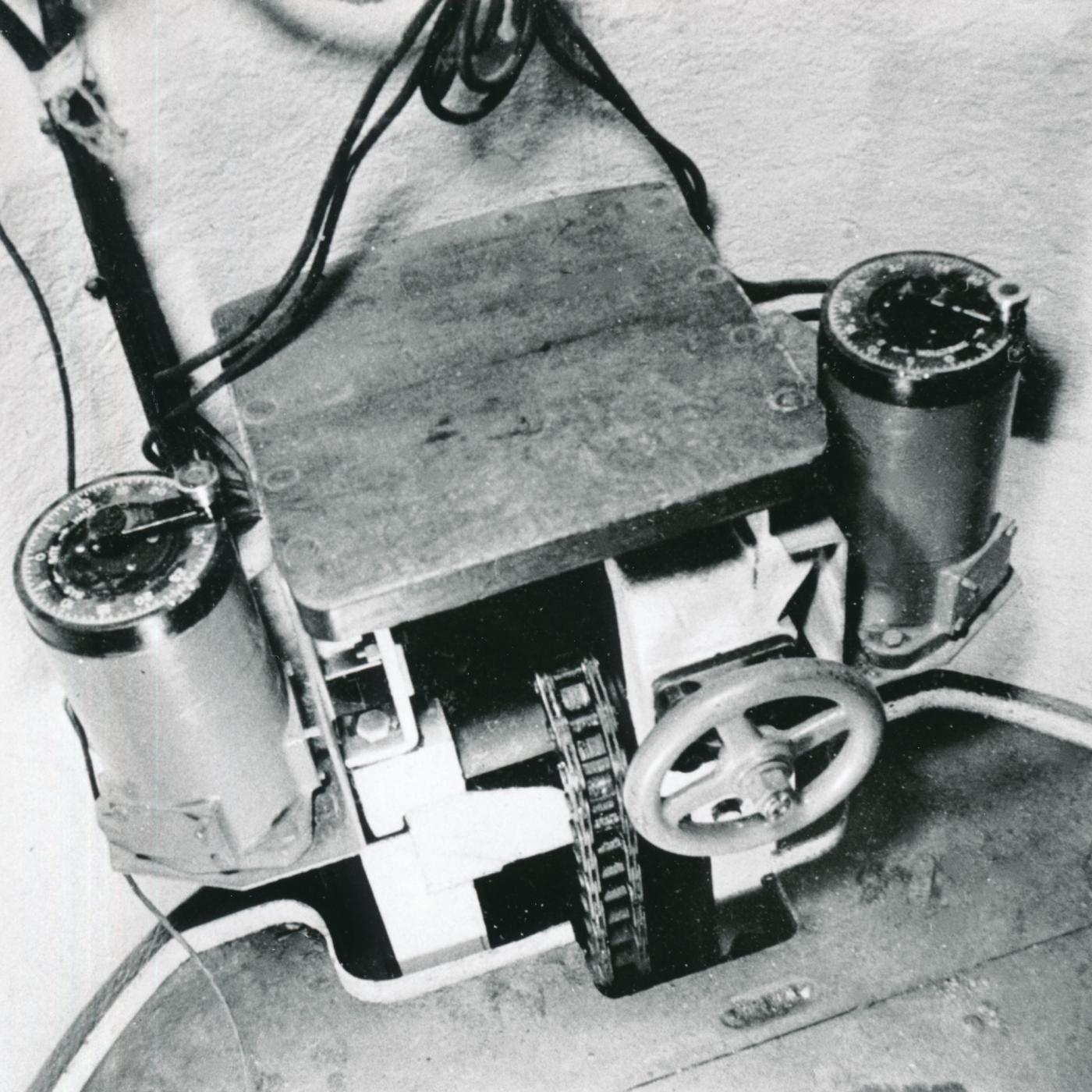

L'équipement à demeure

L'équipement intérieur est principalement constitué d'un plancher mobile pouvant être réglé en hauteur selon la taille du guetteur ou ramené en position basse pour le cas où il serait nécessaire d'évacuer le guetteur blessé ou inconscient. Le plancher mobile était actionné soit d'en haut par un volant, soit grâce à une chaine depuis le bas de la cloche. Il comporte le double rail latéral de guidage des galets et du contrepoids, le plancher proprement dit, le mécanisme de treuil de montée/descente , le contrepoids, l'échelle d'accès fixe et le tube central d'évacuation des douilles. Quand la cloche GFM est installée au-dessus d'un palier d'arrivée d'escalier tournant, la partie basse de l'échelle est mobile pour ne pas gêner l'usage de l'escalier (1).

Le plancher était muni d'une trappe d'accès rabattable dans le prolongement de l'escalier.

Il y avait évidemment une infinité de longueurs possibles pour cet ensemble mobile selon le type de cloche, le degré d'épaisseur du béton, le type de créneau et de cuvelage employé, ou la présence d'un escalier en dessous ou non. Par souci de simplification et pour éviter une gamme de fabrication trop complexe, le SMF a cependant limité les possibilités de longueur du système échelle/plancher mobile/mécanisme/contrepoids à un nombre limité de longueurs standards. L'ensemble en question était défini par la hauteur "d" entre le plan inférieur de la cloche et le plancher du puits de cloche.

- Pour les cloches GFM PM n°1, il n'y avait qu'une hauteur d'ensemble disponible : d=2,98 m

- PM n°2 : trois hauteurs disponibles : d=3,50 m, d=3,90m, d=4,65m (cette dernière hauteur étant utilisée quand la cloche était au-dessus d'un escalier d'accès à un étage inférieur - cas par exemple des casemates CORF mle 1929).

- PM allongée : d=3,10m ou d=4,00m (cette dernière hauteur étant utilisée quand la cloche était au-dessus d'un escalier d'accès à un étage inférieur)

- GM : 8 hauteurs disponibles : d=3,23m ou 3,50m ou 3,62m ou 3,87m ou 3,955m ou 4,15m ou 4,37m ou 4,605m ou 5,25m (2)

Ce catalogue initial de 14 hauteurs disponibles du montage permettait de couvrir les cas les plus courants. Les cas "hors cotes" étaient traités en prenant un montage "catalogue" et en jouant sur l'émergence de cloche et l'épaisseur de collerette de béton. En Mars 1931, deux autres hauteurs d'équipements mobiles intérieurs sont ajoutées au catalogue par le SMF : d=4,90m et d=6,25m, le premier pour combler l'intervalle important entre 4,605m et 5,25m et le dernier pour des cas exceptionnel.

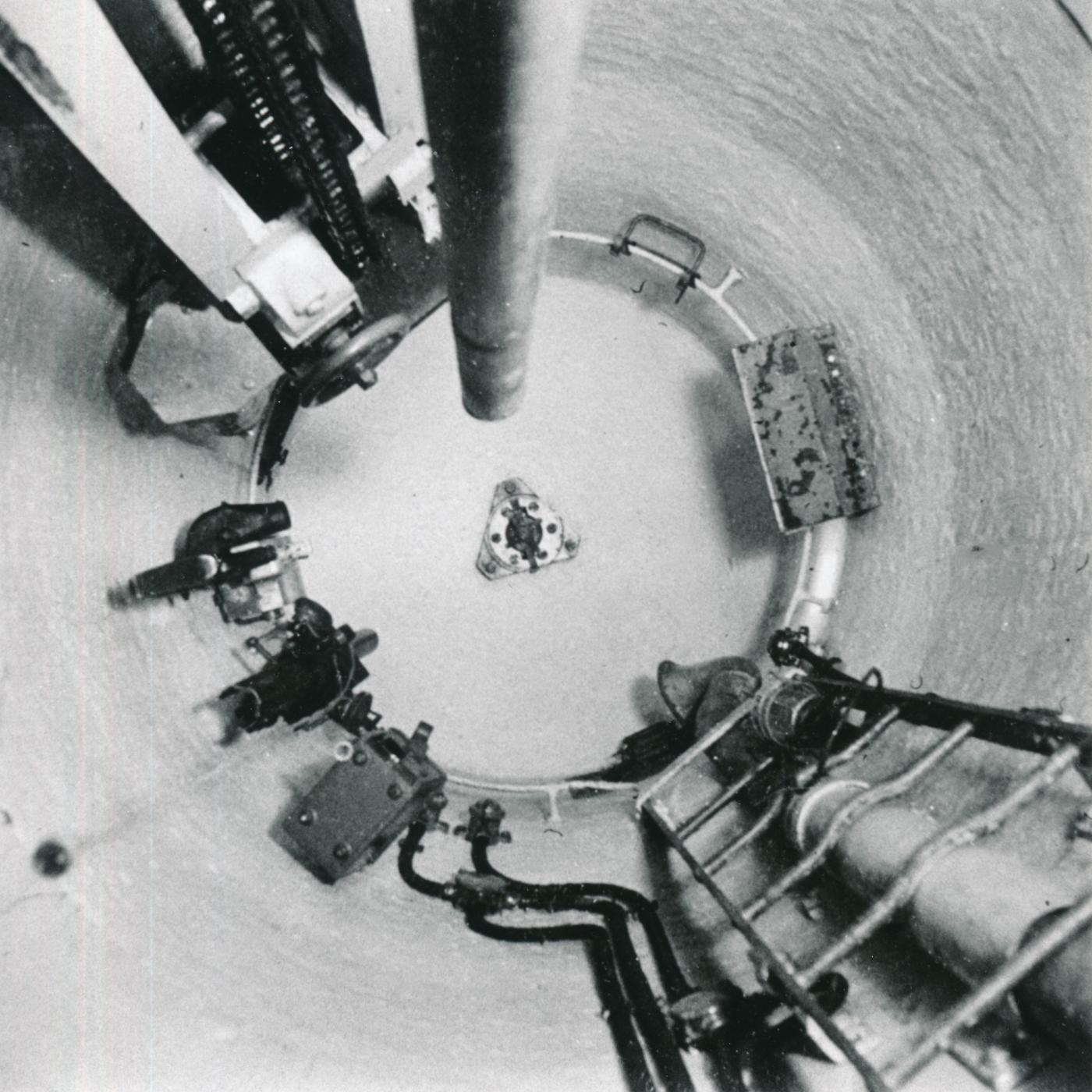

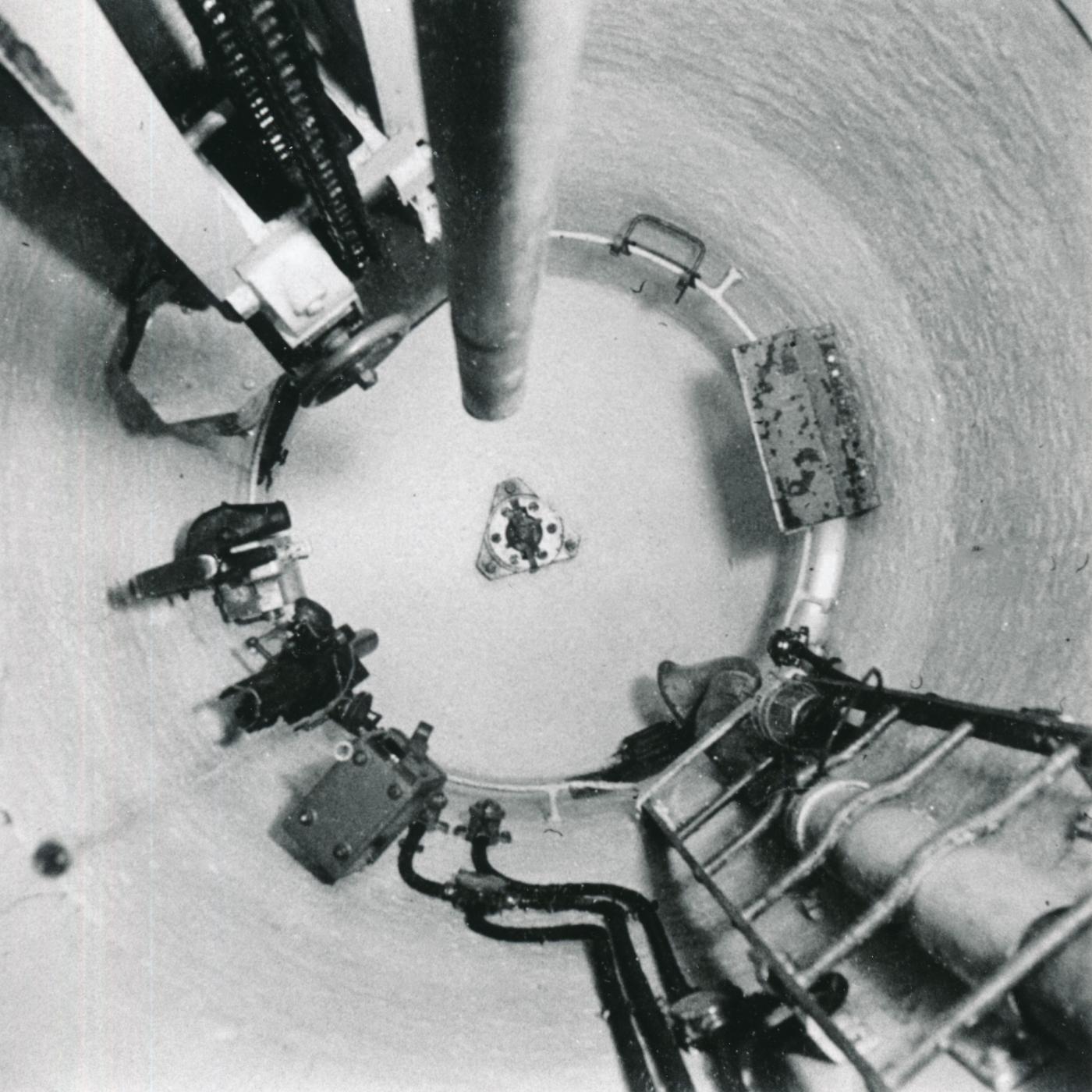

Haut d'une cloche GFM, plancher abaissé

Haut d'une cloche GFM, plancher abaissé Il est à noter la présence d'un tube doté d'un couvercle en partie haute placé verticalement entre l'échelle et la cloche. Ce tube traversant le cuvelage en partie basse était initialement prévu pour assurer la ventilation de la partie haute mais n'a en réalité été utilisé dans aucune des cloches installées.

Equipements amovibles

Vue 3D de l'ensemble des équipements amovibles

Observation:

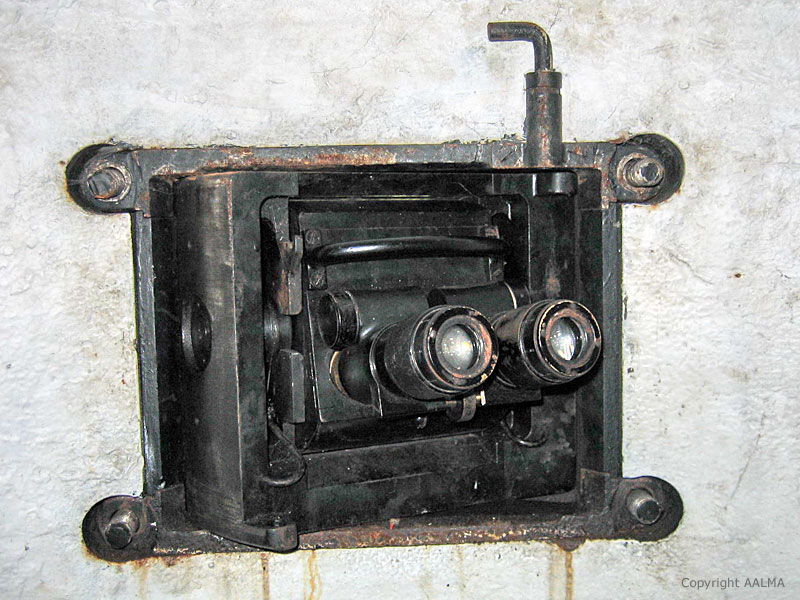

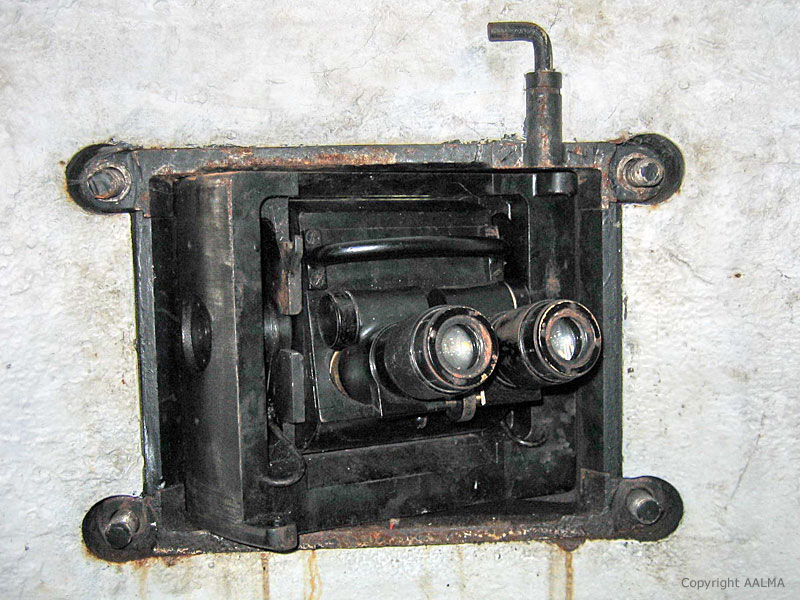

Pour l'observation, les créneaux de la cloche pouvaient être équipés d'épiscopes APX L 639 ou de blocs jumelles type D permettant l'observation d'infanterie.

Episcope en place dans le créneau

Episcope en place dans le créneau Bloc jumelles type D en place dans un créneau GFM

Bloc jumelles type D en place dans un créneau GFMLorsqu'aucun matériel n'était en place dans les créneaux (temps de paix), un volet pliable obturait le créneau. Ce volet se mettait en place depuis l'intérieur de la cloche. Il était passé plié au travers du créneau, déplié à l'extérieur puis mis en place et retenu par un goujon permettant de le brider avec une barre placée coté intérieur de la cloche.

Le volet mi-déplié

Le volet mi-déplié Le volet déplié

Le volet déplié  Le volet en place

Le volet en placeUn périscope type F1 émergeant en partie haute de la cloche permettait l'observation d'infanterie tous azimuts.

Le périscope émergeant de la cloche

Le périscope émergeant de la cloche Vue du périscope depuis l'intérieur de la cloche

Vue du périscope depuis l'intérieur de la clocheUn obturateur spécifique conçu sur le principe du presse étoupe permettait d'obturer de manière étanche l'orifice prévu pour le périscope lorsque celui ci n'est pas en position.

Obturateur type F1

Obturateur type F1 Obturateur type J2-F2

Obturateur type J2-F2Ces obturateurs sont déclinés en deux versions correspondant respectivement aux périscopes type F1 et J2 (ou F2) dont le diamètre et le support différent. La longueur de ces obturateurs variait elle en fonction de l'épaisseur de la cloche.

Lorsque la cloche était utilisée comme observatoire (auxiliaire) au profit de l'artillerie ou comme cloche conjuguée dans un observatoire d'artillerie doté d'une cloche VP ou VDP, l'orifice périscopique en partie haute était ré-usiné pour permettre l'utilisation d'un périscope type J2 ou d'un périscope de type F2 .

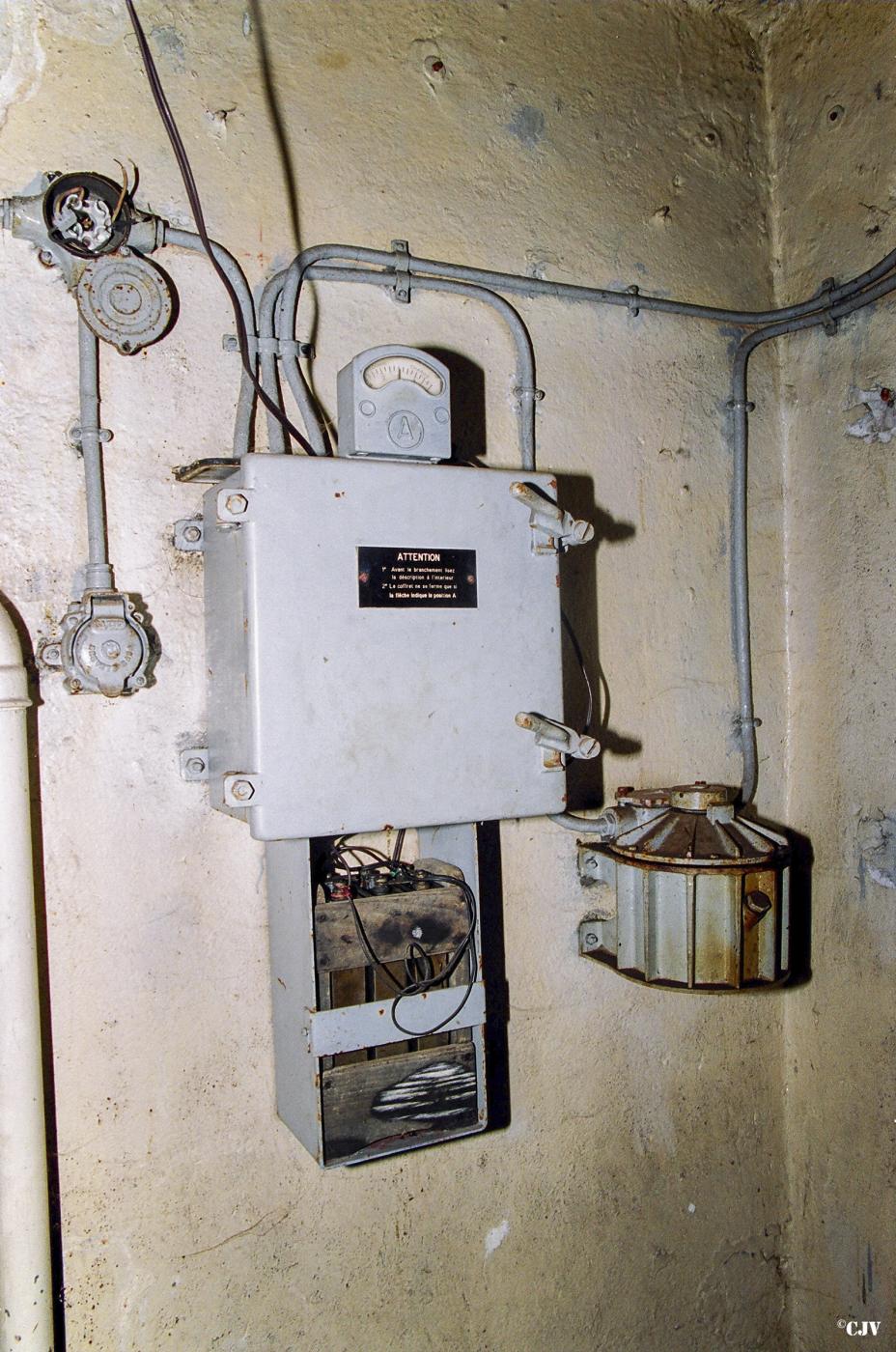

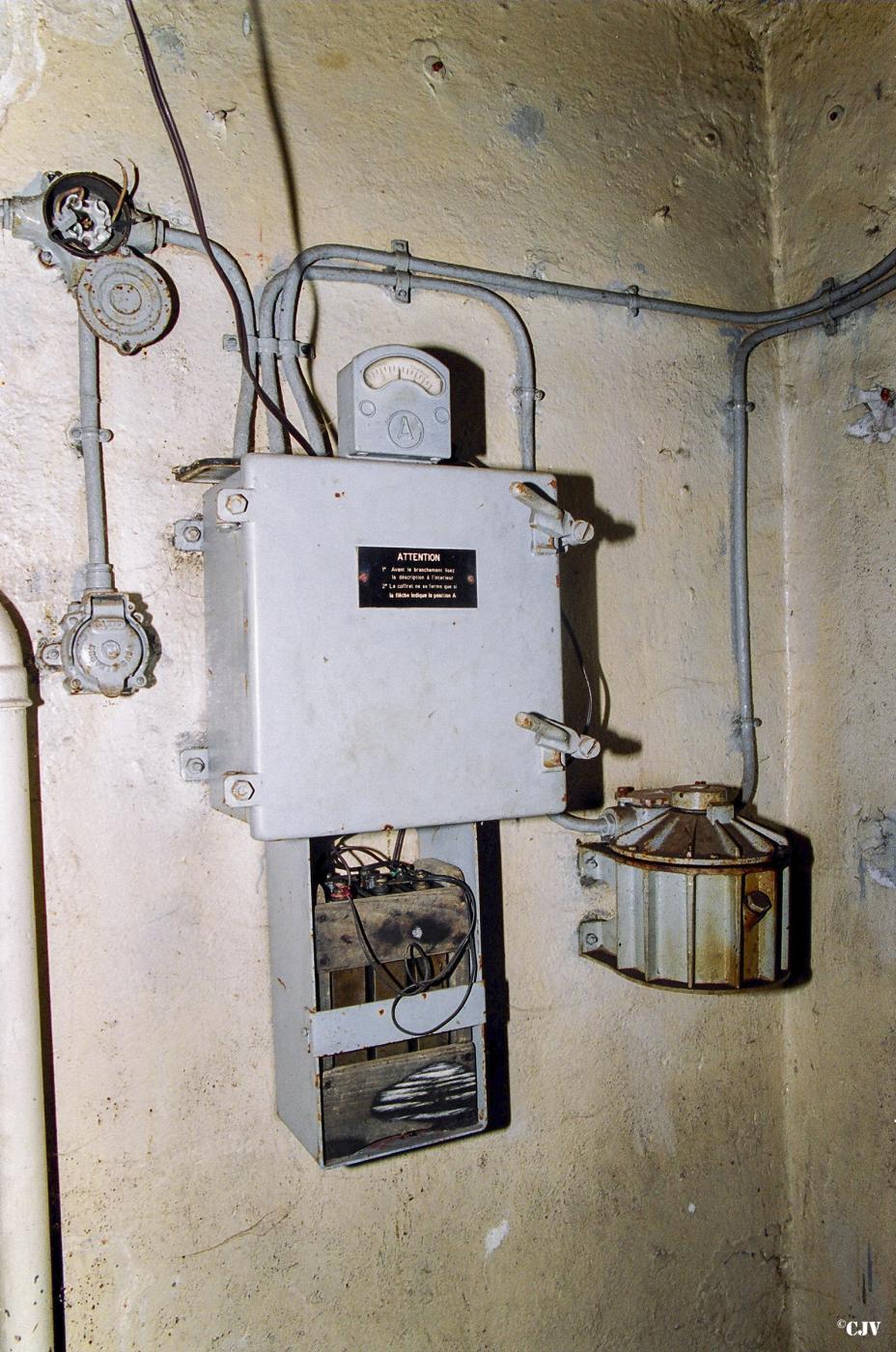

Ces périscopes étaient montés sur une circulaire repérée et la cloche était alors dotée en partie haute de deux appareils d'éclairage munis d'un verre dépoli blanc.

L'intensité de cet éclairage était réglable grâce un rhéostat situé en partie basse de la cloche afin de permettre la lecture des valeurs et documents sans éblouir l'observateur.

Un système d'alimentation continue sauvegardé par batterie était installé afin de permettre l'alimentation du périscope lui même

Cloche GFM observatoire J2

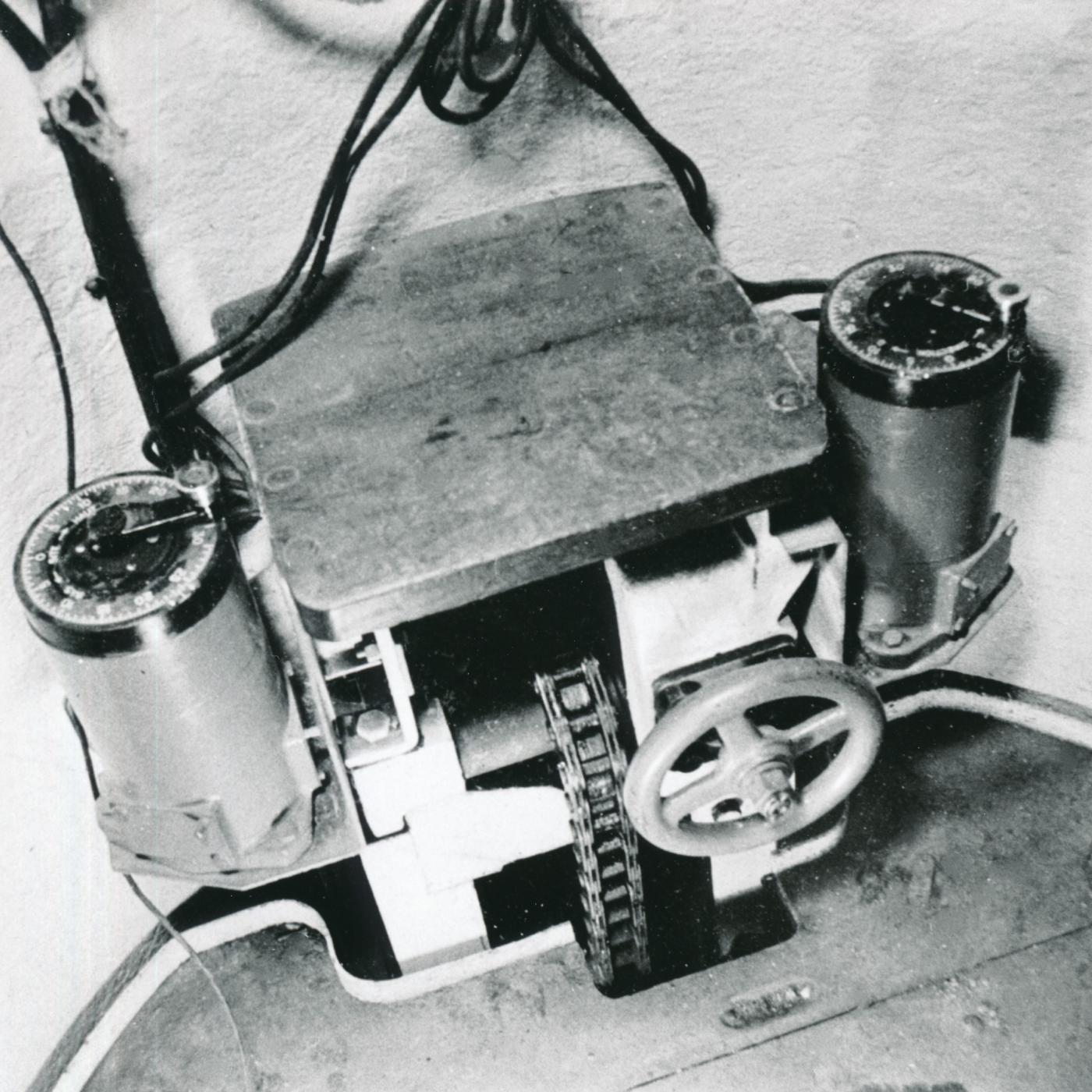

Cloche GFM observatoire J2Dispositif d'alimentation sur batteries pour le périscope

et rhéostat d'éclairage de la cloche

en partie basse de la cloche.

Armement

L'armement de la cloche GFM type A était constitué d'un Fusil-Mitrailleur 24/29 et d'un mortier de 50 modèle 1935 . Le premier était utilisé en conjonction avec une rotule et le second monté sur un masque, ces accessoires de montage étant spécifiquement conçus pour être montés dans les créneaux de la cloche et garantir ainsi leur étanchéité tout en assurant une meilleure protection du tireur.

Le FM Mle 1924/29

Fusil mitrailleur en place dans un créneau

Fusil mitrailleur en place dans un créneau  Fusil mitrailleur 24/29 et rotule en place

Fusil mitrailleur 24/29 et rotule en place La rotule permettant l'adaptation du FM dans le cylindre de créneau était une pièce en duralumin (3) en deux parties boulonnées entre elles autour du canon de l'arme. Une lumière latérale côté gauche permettait la visée à vue ou avec une lunette. Cette lumière était obturable par une volet. Chaque cloche était munie d'une et une seule rotule adaptée sur le FM, qui permettait d'installer l'arme indifféremment sur chacun des créneaux. Elles ont commencé à être livrées début 1933 suite à une commande de 895 pièces fin 1932 à la société LAUR de Reims.

Lors des tirs au FM 24-29, la récupération des étuis des munitions se faisait par un collecteur fixé sur l'arme relié à un tuyau souple. Ce tuyau était inséré dans un tube fixe de 3 mm d'épaisseur et de 70 mm de diamètre extérieur traversant ce plancher mobile en son centre et tombent à l'étage inférieur dans la caisse à douilles étanche type G qui est un réceptacle ventilé muni d'un panier.

Caisson à douilles et ventilateur type G

Caisson à douilles et ventilateur type G Caisson à douilles ouvert avec son panier de récupération des étuis

Caisson à douilles ouvert avec son panier de récupération des étuisLes gaz et fumées provenant du tir étaient rejetés directement à l'extérieur du bloc grâce à un ventilateur manuel type G extrayant l'air de la caisse à douilles pour le rejeter directement à l'extérieur du bloc.

Le mortier de 50 mm

Ce mortier est initialement prévu pour les créneaux de cloche pour permettre de battre les abords de bloc.

Mortier de 50 avec le support pour créneau de cloche GFM A

Mortier de 50 avec le support pour créneau de cloche GFM ACette arme s'installe dans le cylindre mobile du créneau au moyen d'un bloc support fixe orientant le tube à angle constant de 20° vers le haut, autorisant une portée maximale de 700 m. L'évent travers aussi le bloc support pour chasser les fumées de tir vers l'extérieur.

Divers ou développements non aboutis

Des essais d'adaptation d'un lance-flammes portatif sur le cylindre standard de cloche GFM type A ont été effectués au Polygone d'Expériences de Bourges en 1938. Sans suites connues, d'autant que ce développement n'est même pas inscrit au plan de charge officiel des études du SEMG, alors que celui de l'adaptation d'un lance-flammes aux créneaux de cloches GFM type B est bel et bien inscrit et suivi par le SEMG.

Communication optique

L'intégration de certaines cloches GFM du Sud-Est dans le réseau de communication optique installé au départ (par exemple à SAINT GOBAIN) incite au développement d'une rotule spéciale pour créneau de cloche permettant d'émettre vers un autre ouvrage.

Ce développement, approuvé mi-1933 est supplanté par les communications radio OTCF avant d'avoir été déployé.

Equipements divers

La cloche GFM type A est dotée en partie haute d'une rampe circulaire sur laquelle viennent s'accrocher le panier pour les chargeurs du FM (3 logements pour 8 chargeurs chaque) et sa trousse d'entretien, les supports pour l'épiscope ou le bloc jumelle et la rotule pour FM affectée à la cloche. Le développement et l'installation de ces équipements divers fait suite à des essais d'utilisation effectués à Satory par la commission d'expérience de l'Artillerie à l'automne 1932. Ces équipements intérieurs seront produits et livrés à partir de Décembre 1932 (4).

Cloche GFM équipée

Cloche GFM équipée Un outillage spécifique (croisillon de montage et clés spéciales) est prévu pour le démontage et le remontage des cadres fixes de créneaux, ainsi que des plaques articulées permettant leur obturation en temps de paix. Ces matériels ont eu aussi été approvisionnés à partir de début 1933. A partir du printemps 1934, suite à une décision ministérielle, des jeux standards de pièces de rechanges conditionnés en boites spéciales sont envoyées dans les ouvrages à raison d'un jeu pour 4 cloches contiguës.

Une prise électrique prévue pour une baladeuse et une ou deux prises téléphoniques étaient installées en partie haute de la cloche.

Certaines cloches de casemates d'infanterie étaient utilisées pour commander un projecteur extérieur blindé destinée à l'éclairage du champ de tir couvert par la casemate. Elles étaient alors dotées de deux moteurs transmetteurs commandant le projecteur blindé en site et en direction ainsi que d'un interrupteur en commandant l'allumage ou l'extinction.

Siège du guetteur et

Siège du guetteur etcommandes du projecteur Eve et Noizet

Déploiement industriel, difficultés rencontrées

La mise au point, la production et l'installation de ces cuirassements d'un type nouveau n'a pas été de tout repos et a nécessité plusieurs interventions des services techniques.

Les marchés de production

Le Génie estime la quantité de cloches GFM A nécessaire pour l'ensemble de la ligne Maginot à 1037 unités (note 2706 2/4 S du 30 Juillet 1931). Ce nombre variera selon l'évolution des projets, les ajournements ou les nouvelles constructions éventuelles.

La production d'un millier de cloches GFM de type A a nécessité la mobilisation de la fine fleur de l'industrie métallurgique française. Les tout premiers marchés - pour 220 cloches PM, PMA et GM - sont approuvés en Novembre et Décembre 1929 directement par la STG, avant même le vote du budget "Maginot", à valoir sur celui-ci. Il s'en suit une succession de un à deux marchés globaux par an sur 1930-1931-1932, avec ralentissement ensuite. A partir de 1933 les commandes deviennent ponctuelles, essentiellement destinées aux ouvrages du Sud-Est, ou aux équipements et améliorations diverses (perçage des orifices pour les périscopes, approvisionnement des cylindres spéciaux pour créneaux "C"...).

Les grands marchés annuels (celui de Septembre 1931 porte sur la bagatelle de 300 cloches GM à lui seul) sont ensuite répartis par plusieurs commandes spécifiques à des fondeurs particuliers en fonction de leur plan de charge et de leur capacité de coulée selon des tranches allant de quelques unités jusqu'à 100 ou 120 cloches d'un coup. La capacité de production des fondeurs privés était de l'ordre de 2 à 8 cloches par mois. Ci-dessous un bilan des marchés identifiés au travers des archives du SMF :

En parallèle de ces marchés de production du gros-œuvre, le SMF lance le marché unique de production des équipements de créneaux (cadre fixe en 6 pièces et cylindre mobile) et celui de production des rotules pour FM. Le premier de ces grands contrats initiaux, pour 3472 jeux d'équipements, est passé le 27 Juillet 1932 aux Etablissements Delaunay-Belleville de St Denis. Le second, pour 895 rotules (une par cloche) est passé aux Etablissements Laur de Reims. Ces équipements sont livrés aux chefferies de travaux de fortification à partir de Décembre 1932 en lots successifs, d'abord sur le Nord-Est puis à Valenciennes et enfin sur le Sud-Est (printemps 1933).

Suite aux marchés de production initiaux, les marchés suivants portent sur les quelques cloches additionnelles nécessitées par les ouvrages tardifs du Sud-est et des marchés d'amélioration des cloches déjà installées.

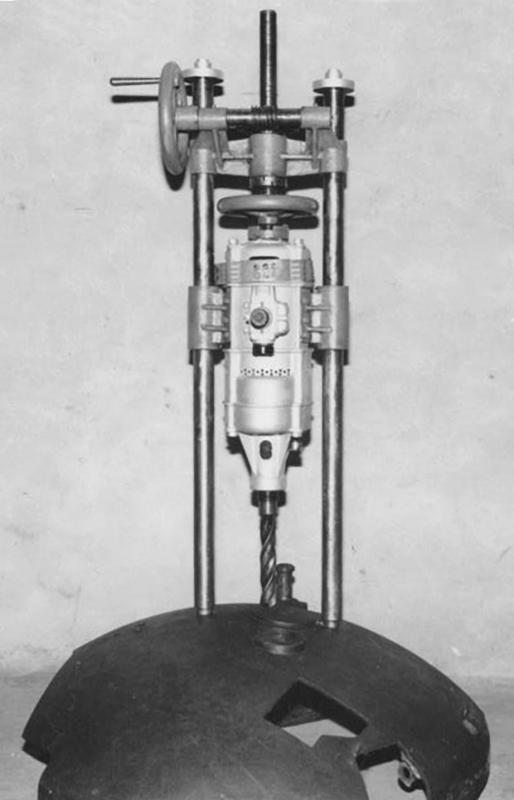

Une fois les cloches installées et scellées, il sera procédé à partir de 1937 au percement du trou en toiture destiné à la mise en place du périscope F1 ou F2. Ce choix s'explique par la nécessité de disposer d'un percement absolument aligné verticalement, ce qui n'aurait pas été possible si il avait été réalisé avant le pose de la cloche, celle ci pouvant avoir un gite de quelques degrés.

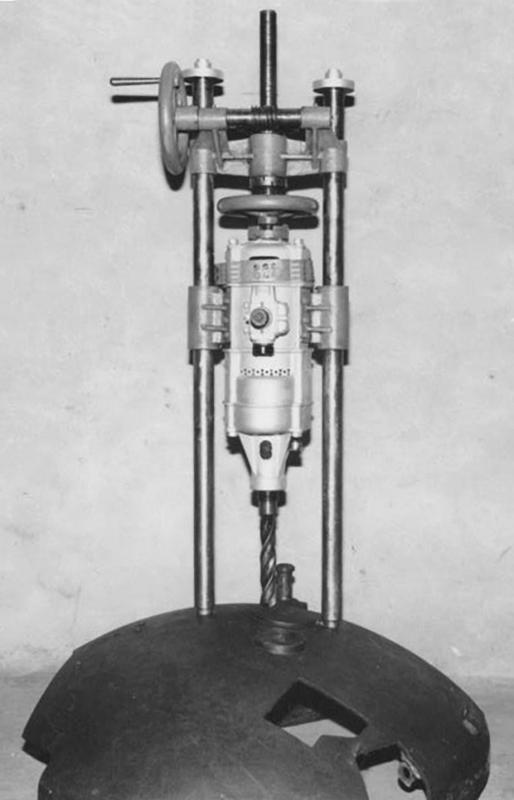

Machine permettant de forer les trous de périscope des cloches une fois celles-ci posées

Machine permettant de forer les trous de périscope des cloches une fois celles-ci poséesLe marché de percement des orifices pour périscopes F1-F2 sur 909 cloches GFM, marché est passé à la société Léon Lagrange de Sponeck le 27 Juillet 1936. La société Lagrange effectue au préalable, après développement de la méthodologie et du matériel nécessaire à l'opération, deux essais fin 1936 sur cloches rebutées en camp. Le percement des cloches s'étalera entre Décembre 1936 et Mai 1937, suivi de la fourniture des couvercles d'orifice correspondants par les sociétés Lagrange (Sponeck) et Lechner (Paris).

Dans la même logique, une étude est lancée en 1937 par le SEMG (Service Electromécanique du Génie, successeur du SMF) pour intégrer l'utilisation d'un périscope J2 de repérage d'artillerie dans un certain nombre de cloches GFM pour en faire des cloches d'artillerie conjuguées des cloches observatoires VDP ou VP. L'équipement de support du périscope J2 nécessite d'équiper l'intérieur des cloches concernées d'un doublage simplifié pour le maintenir. Ce type de doublage léger est testé sur la cloche GFM A expérimentale du camp de Satory, et l'étude est considérée achevée en Décembre 1937. L'achat de ce qui est nécessaire pour équiper 107 cloches est mis au budget 1938 : le marché correspondant est passé le 6 Aout 1938 aux Etablissements Bignier (Soissons) pour le doublage léger, et le 10 Octobre 1938 aux Etablissements Collin & Tournadre (Courbevoie) pour les supports de J2.

On mentionnera enfin plus ponctuellement, le marché d'achat de cylindres spéciaux pour créneaux type "C" des Alpes passé aux Etablissements Grosdemonge en Septembre 1938.

Installation et difficultés

Positionnement de la cloche dans le génie civil

Le secteur de tir horizontal pour le FM des créneaux de cloche GFM est bien de 72°, mais il est décalé de 8° à gauche par rapport à l'axe du créneau (angle à droite de l'axe de créneau : 28°, angle à gauche : 44°). Ceci tient à la position de l'axe de rotation de l'arme, à la forme de la rotule de FM et aux spécificités du service de l'arme.

Les plans de feux étant définis sur carte et d'après la topographie locale, il convient de tenir compte de ce décalage de 8° si l'on veut en pratique respecter le plan de feu défini théoriquement. Cette subtilité semble avoir été régulièrement oubliée par les responsables de chantier, au point que la CORF fut amenée à écrire une note officielle en Septembre 1931 (note 683/ORF) reprécisant que la cloche devait être posée dans le puits avec un décalage de 8° vers la droite par rapport au plan de feu théorique de celle-ci.

Le problème de l'amplitude réelle de tir vertical des créneaux non standards

Des essais effectués durant l'été 1934 sur les créneaux type N, S et E montrèrent que le champ de tir prévu était garanti sur l'ensemble du champ de tir, avec butée soit du canon sur le créneau, soit de la rotule sur le cadre fixe. Dans le cas des cloches GFM GM, le guidon du FM heurte le rebord supérieur du créneau, et cela parfois violemment compte tenu de la position très en arrière du centre de gravité du FM. Le risque d'endommagement du guidon de l'arme étant réel, le SMF corrige ce défaut en introduisant une butée dans la rotule.

Les choses se gâtent fin 1934 quand la Direction de Nice découvre avec stupéfaction que l'angle maximum théorique de tir vers le haut des créneaux de type C (tir sur pente raide vers le haut) n'est effectif à +61% que sur le deux-tiers droit de l'amplitude des 72° horizontaux. A l'extrémité gauche, on n'obtient que +25% du fait des interactions entre la partie inférieure de la rotule et le cadre... Adieu les plans de feu soigneusement établis. Un rapport circonstancié et critique, appuyé par la CORF, est envoyé au SMF qui est prié de trouver une solution rapide au problème qui met en jeu l'intégrité du plan de feu d'un certain nombre de cloches. Le SMF étudie la question - qui touche aussi le créneau E mais sur une moins grande proportion de son secteur de tir, sur les 16° gauche de celui-ci, ce qui avait échappé aux premiers contrôles ! - et propose les solutions suivantes :

pour les créneaux type E, exécuter une petite entaille (nommé "e") dans la partie inférieure de la rotule de FM

pour les créneaux type C, mise en place d'un cylindre spécial et si on peut se contenter d'un tir à +50%, création de deux encoches "E" et "A" dans le duralumin du cylindre de FM en partie basse. Si le tir à +61% est nécessaire sur tout le champ horizontal, alors il faut en plus limer l'angle inférieur du cadre fixe sur la partie droite et chanfreiner l'angle supérieur du créneau

Rien de simple donc, et qui nécessite d'équiper les créneaux type C d'un cylindre qui leur est propre, et de réusiner lourdement en atelier la rotule de FM de la cloche concernée. Rien que dans le SF Alpes-Maritimes ce sont 44 créneaux concernés dans 24 cloches dont il faudra réusiner la rotule à FM.

En définitive on en arrive en fin 1935 aux combinaisons suivantes, qui auront cours jusqu'à la guerre :

Fermeture de l'accès au puits de cloche GFM dans les casemates actives

Inquiet des conséquences sur un organe de feu de la possibilité d'envoyer des explosifs ou du liquide enflammé dans des cloches à proximité qui auraient pu être neutralisées, le Génie émet le 3 Juin 1936 un additif à l'Instruction de Juillet 1930 sur les casemates à flanquement simple. Cet additif impose l'isolement du puits de cloche dans les blocs actifs des ouvrages.

Ceci se traduit à partir de 1937 par la mise en place dans les cloches de blocs actifs d'ouvrages d'une cloison et de la fermeture par porte étanche. Cette disposition sera progressivement implémentée en fonction des budgets ultérieurs sans que cela ne devienne ni systématique ni ne soit achevé.

Déploiement industriel, bilan et critique

La complexité du catalogue disponible et de ses multiples options à prendre en compte conjugué aux nombreuses variations en temps réel, ajouts, ajournements des projets de blocs et d'implantation de cloches a rapidement imposé - pour éviter autant que possible l'anarchie dans les commandes, et des oublis ou des fabrications inutiles - la mise en place d'un échange très cadré entre les Directions de Travaux et le Service du Matériel des Fortifications. Ceci s'est fait au travers d' "états navettes" mensuels contenant la liste précise de l'ensemble des cloches en demande et de leurs caractéristiques précises (type, créneaux et cote "d"), modifiés à chaque fois que nécessaire par les DTF, avec lesquels le SMF ajustait autant que possible le contenu des commandes aux variations des demandes. Ceci n'a néanmoins pas empêché les erreurs de temps en temps, obligeant le SMF à ouvrir un marché parallèle de la "cloche produite sans plus d'affectation" par lequel il négociait au mieux des réaffectations de cloches avec les services locaux sur leurs projets en cours.

Le transport et la mise en place de ces éléments lourds a nécessité des moyens de manutention peu ordinaires. Si l'opération était déjà difficile en plaine, il faut imaginer sa réalisation en montagne.

Transport d'une cloche GFM A

Transport d'une cloche GFM A Vers les ouvrages de Restefond (Alpes)

Certaines cloches ne furent jamais installées et sont restées dans les dépôts arrières ou sur les chantiers inachevés comme celui de l'ouvrage de Restefond ou du Pas-du-Roc.

Cloches non posées (Restefond)

Cloches non posées (Restefond)Malgré le soin mis à sa conception, la cloche GFM, et en particulier son type A, s'est avérée être à l'usage un des vrais points faibles dans la fortification CORF. Cette constatation tient autant à la vulnérabilité intrinsèque de ce type de cuirassement - très visible, proéminent, aux nombreux créneaux fragiles dont certains en position frontale face au feu ennemi - qu'au fait que progressivement la CORF et les utilisateurs ont gravement surchargé les missions de ce cuirassement : observation d'infanterie et d'artillerie avec épiscope ou périscope, communication avec les organes de commandement, multiplication du nombre de créneaux par souci d'économie, tir et mission active avec différents armements - FM, mortier de 50 - , éclairement du terrain, communication optique parfois,... et tout cela pour un seul et unique occupant. A trop vouloir en faire, on fait tout imparfaitement.

Ces sérieuses limitations n'avaient pas échappé aux concepteurs dés les premiers exercices d'utilisation. La CORF ou le Génie ont fait ce qu'ils ont pu pour interdire ou éviter de nouvelles fonctions à ce cuirassement, limiter le nombre de créneaux en rappelant régulièrement la règle de départ du standard de trois créneaux, et pour améliorer le concept. Ceci aboutira en 1934 au développement de la cloche GFM type B , qui en constitue une amélioration significative mais pas décisive et sera utilisée dans les "nouveaux fronts".

Bien commandées en nombre supérieur, ce sont au total 1 009 cloches du type A qui ont été mise en place sur la ligne Maginot, et cela jusqu'en 1939 (dans les Alpes) alors que ce modèle était tombé en désuétude dans le nord-est, remplacé par la cloche GFM type B. Un certain nombre de cloches prévues pour le Sud-Est ne furent jamais installées ou refondues.

Vie opérationnelle des cloches GFM type A

Ce type de cloche fut à l'usage un des points faibles majeurs de la ligne Maginot. Un cuirassement fixe et proéminent ne pouvait n'être qu'une cible aisée pour des artilleurs compétents. Peu d'entre elles furent totalement percées au niveau du cuirassement proprement dit, mais les créneaux s'avérèrent très vulnérables au tir ennemi petit calibre compris, preuve s'il en est qu'un d'équipement n'est jamais plus fort que le plus faible de ses maillons. Le maillon faible là était le créneau.De nombreuses photos faites par les Allemands et ce qu'on peut encore constater de nos jours confirment à l'évidence les limites de ce type d'équipement. A la décharge des concepteurs, personne n'avait imaginé que ces cuirassements seraient bombardés quasiment à bout portant par des canons à haute vitesse initiale, par l'arrière et en absence de toute troupe ou d'artillerie d'intervalle en protection...

Cloche du B3 du KERFENT (Crédit GRAMI)

Cloche du B3 du KERFENT (Crédit GRAMI)Traitée au 88mm FLAK, une cloche de ce type n'avait qu'une espérance de vie de quelques minutes, comme cela le sera démontré lors de l'attaque des casemates de berge du Rhin.

L'état-major français n'ignorait évidemment pas ce risque. Dès 1934 et la conception des cloches GFM type B, un effort particulier avait été fait pour avoir un créneau à rotule de plus petite taille, bien meilleur et plus résistant que le système à cardan de la cloche type A. La conversion de la totalité des cloches GFM A en type B par remplacement des créneaux était engagée au moment du conflit, mais trop tard. Il n'est d'ailleurs pas certain qu'une telle conversion eut apporté une solution définitive au vu du comportement des cloches type B prises à parti sur les Nouveaux Fronts en 1940.

La deuxième alerte à peu de frais fut l'incident de Drusenheim (19 Octobre 1939). Les casemates de berge de Drusenheim engagèrent deux trains de péniches remontant le Rhin. Ces casemates furent prises à partie par les fortifications et troupes allemandes de l'autre rive, amenant un vif échange. Les casemates eurent 5 blessés à déplorer, dont 3 dans les cloches, soit à cause de l'éjection du verre de visée de la rotule FM, soit par avarie de cette même rotule faite en simple duralumin par souci de poids, soit par endommagement et avarie du mortier de 50, montrant la claire vulnérabilité opérationnelle de ces cloches. A la suite de cet incident, la 5° Armée demanda à ce que la conversion en type B des cloches type A soit accélérée ou qu'à défaut on trouve des solutions transitoires pour protéger les servants.

Le SEMG conçut une solution "provisoire" en travaillant sur le renforcement de la rotule FM, passée en acier au lieu du duralumin et équipée d'une petite lunette renforcée, ainsi qu'au développement d'un diascope renforcé permettant de remplacer l'épiscope d'origine. Ces améliorations furent présentées - en tous cas pour le diascope - fin Janvier 1940 et mises en commande en Mars suivant... La rotule acier prototype n'ayant pas encore été testée, cette commande, outre les supports de diascope, se contentait simplement d'acheter l'acier spécial à blindage pour réaliser les 300 premières rotules renforcées. Les événements ne permirent pas la mise en jeu de ces améliorations.

Modification des cloches GFM A en type B

Pour pallier ces défauts connus sur les cloches GFM type A en place, il avait été prévu de les modifier en les dotant de créneaux semblables à ceux du type B. La modification portait sur le réalésage des ouvertures des créneaux de manière à permettre la mise en place d'un masque spécial permettant la mise en place d'une rotule sphérique en acier moulé identique à celui de la cloche GFM B.

Cloche GFM A modifiée

Cloche GFM A modifiée Cette opération - pourtant décidée dès l'automne 1936 - n'a du fait des études, ouvertures de budget et passations de contrats à la société Lagache et Glaszmann à Argenteuil fin 1938, été lancée de façon concrète que tardivement à partir de Juillet 1939... pour être arrêtée presque immédiatement le 28 Aout 1939 (5) par l'approche de la déclaration de guerre alors qu'on en était encore seulement à concevoir la machine d'alésage permettant de retailler les cloches d'origine. Il était en effet impossible d'imaginer immobiliser des cloches pour modification alors que l'ennemi attaque l'ouvrage !

Ce n'est que fin septembre 1939 qu'à la demande de la SAET, les études de ce matériel de conversion furent relancées et qu'il fut admis l'essai de l'aléseuse spéciale sur cloche de la casemate de VIVIER NUTHIAU Ouest en forêt de Mormal. La reprise fut encore accélérée par deux facteurs indépendants :

- la pénurie de pièces de rechanges pour équipement de créneaux de type A. La conversion pouvait permettre de libérer un volume important de ce type de pièces.

- l'insistance de la 5° Armée (Gal BOURRET) en Novembre 1939, qui avait identifié la conversion de créneaux de cloches GFM A comme une priorité suite aux enseignements de l'engagement de Drusenheim le 19 du mois. Durant cet incident, les créneaux de cloche avaient été particulièrement pris à partie par les Allemands, confirmant les craintes sur leur solidité réelle.

Les essais à VIVIER NUTHIAU devaient aussi permettre de réduire le temps d'immobilisation de la cloche pendant la conversion de 2 semaines initialement à moins d'une semaine et exceptionnellement seulement 3 jours selon moyen mis en œuvre.

Les opérations de conversion démarrent courant décembre 1939, avec priorité mise sur la partie Moselle-Rhin et objectif de compléter le travail avant mi-1940. Rapidement il apparait que la production de pièces d'adaptation et de rotules "B" ne suit pas, et que par ailleurs l'entreprise chargée du travail rencontre un sérieux problème de disponibilité de personnel qualifié, mobilisé sous les drapeaux... Un rapport alarmiste du SEMG en Février attire l'attention de l'état-major sur le retard pris et la nécessité de dégager du personnel anciennement Lagache et Glaszmann en affectation spéciale.

Au bilan, seule une trentaine de cloches on pu être modifiées comme celle de la casemate des QUATRE VENTS Nord à Faulquemont, ou de plusieurs casemates en forêt de Mormal et Raismes par exemple.

Notes

(1) Cette disposition pour le moins dysfonctionnelle est abandonnée en Février 1931, par le biais d'un rectificatif de la STG à l'instruction de 1930 sur les casemates à flanquement simple.

(2) les cotes d=3,62 m et d=4,605 m sont remplacées en février 1933 par les cotes d=3,60 m et 4,60 m respectivement.

(3) alliage de grande dureté à base d'aluminium (95%), de cuivre (4%) et de magnésium (0,5%).

(4) Note 2016/S du SMF du 10 Décembre 1932

(5) DM 12489 2/4 S

Rédaction initiale

Pascal Lambert

Reprise et augmentée en 01/2021 et 09/2021 - Jean-Michel Jolas

Sources :

Truttmann P.,

Hommes et histoire de la ligne Maginot;

wikipedia;

haussa.pl;

archives du SHD

Fils de discussion

![]() Periscope F1 et J2 dans cloche GFM

Periscope F1 et J2 dans cloche GFM![]() Posté par Pascal le 27/10/2021

Posté par Pascal le 27/10/2021

Pour cela rien de plus simple: il vous suffit de cliquer sur Nous contacter au bas de cette page pour nous faire part de vos commentaires, suggestions, corrections ou informations et nous transmettre vos photos et documents.

Merci d'avance, la communauté wikimaginot.eu

Tableau des caractéristiques des cloches GFM A

Coupe du cylindre de créneau

Auteur : SMF - plan - Provenance : SHD - Vincennes

Déposée le 05/01/2021Versé par: Jean-Michel Jolas

Elévation du cylindre de créneau

Auteur : SMF - plan - Provenance : SHD - Vincennes

Déposée le 05/01/2021Versé par: Jean-Michel Jolas

FERME CHAPPY - A1 - (Ouvrage d'infanterie)

On y retrouve l'armement (support de FM, mortier de 50 et munitions), un téléphone TM32 avec son casque et une baladeuse électrique.

L'episcope est en place dans le créneau

Auteur : Inconnu - Provenance : Collection Otmar Rogge

Droits réservés

Déposée le 14/01/2024

Cloche GFM type A

Cloche Guetteur-Fusilier Mitrailleur type A (modéle 1929) (GFM A)

SENTZICH - A16 - (Ouvrage d'infanterie)

Système d'alimentation électrique spécifique pour l'éclairage de la cloche GFM utilisée comme observatoire d'artillerie. Ce système permettait de faire varier l'intensité lumineuse dans la cloche et assurait l'alimentation sur batteries meme en cas de coupure du réseau électrique

Auteur : CJ Vermeulen

Prise le 02 Feb 2002 - Déposée le 05/01/2016

Traitée par: Lia Vermeulen

vue latérale de la rotule de FM

Auteur : SMF - plan - Provenance : SHD - Vincennes

Déposée le 05/01/2021Versé par: Jean-Michel Jolas

Plan du montage optique cloche GFM

Auteur : Génie - STG - Provenance : SHD - Carton 6V11125

Prise le 02 Feb 1933 - Déposée le 24/10/2019Versé par: Jean-Michel Jolas

Cloche GFM type A (coupe)

FERME CHAPPY - A1 - (Ouvrage d'infanterie)

Auteur : Inconnu - Provenance : Collection Otmar Rogge

Droits réservés

Déposée le 14/01/2024

Cloche GFM type A

Auteur : Inconnu - Provenance : Musée du Simserhof

Droits réservés

Déposée le 05/04/2020

Schéma CORF décalage de 8° créneau des cloches GFM

Auteur : CORF-Gal BELHAGUE - Provenance : SHD - Vincennes

Déposée le 05/01/2021Versé par: Jean-Michel Jolas

Créneau type C - modifications de rotule

Auteur : SMF - plan - Provenance : SHD - Vincennes

Déposée le 05/01/2021Versé par: Jean-Michel Jolas

Tableau des créneaux de cloche GFM

Auteur : Jean-Michel Jolas

Prise le 05 Jan 2020 - Déposée le 05/01/2021

Cloche GFM - porte d'obturation du puits (>1937)

Auteur : SMF - plan - Provenance : SHD - Vincennes

Déposée le 05/01/2021Versé par: Jean-Michel Jolas

COL DE RESTEFOND (RD) - (Ouvrage d'infanterie)

Auteur : Inconnu

Droits réservés

Déposée le 28/01/2016

CAMP de RESTEFOND (Casernement)

Casemate de BAMBIDERSTROFF Nord

Auteur : Rocaline.fr

Droits réservés

Déposée le 30/10/2021

GRANGES COMMUNES (Ouvrage d'infanterie)

GRANGES COMMUNES - (Ouvrage d'infanterie)

Tableau des caractéristiques des cloches GFM A

Cloche GFM type A